こんにちは!ゲームデザイン課コンセプトアーティストの和泉です。

みなさま、昨日は何をしていらっしゃいましたか?

私は、好きなお菓子の記念日でしたので、目についた同僚にひたすらお菓子を渡すマンになっておりました。

ということで本日は2Dアーティストがキャラクターデザインを3Dアーティストに渡す時、どんな情報や画像を、どういう形で渡すといいのか?というお話をさせていただきます。

私は元々イラストを専門に描いていた人間で、今回『セナとペグと不思議な塔』というプロジェクトで初めて3D用のキャラクターデザインをしました。

同じように今まで2Dのイラストにしか触れてこず、初めて3Dモデルを想定したキャラクターをデザインをする方向けに、『セナとペグと不思議な塔』を通して得た気付きをご共有できればと思います。

技術的なお話というよりは、成果物の渡し方の工夫がメイン、かつとても初歩的な内容になります。

2Dのキャラデザイラストから、キャラクターができあがるまでの流れを簡単にご説明します。

- 2Dアーティスト:正面・側面・背面のデザインを作成

► 3Dアーティストに渡す

- 3Dアーティスト:デザインを元に作業

①モデルを作成(モデリング)

②モデルを動かすためのボーンを作成(リギング)

③ボーンを使ってモデルの動きをテスト(スキニング)

④モデルに色・テクスチャをつける(テクスチャリング)

※今回モデリングにはMayaを使用

担当する3Dアーティストやチームの状況によって順番が入れ替わることもありましたが、基本的な流れはこのような感じでした。

最初に2Dアーティストが渡した情報を元に、3Dアーティストがモデル・ボーン・色・質感すべてを作ります。

つまり、なるべくわかりやすく、すべての情報を3Dアーティストに伝える必要があります。

また、作る3Dモデルは1つではありません。なるべく手間なく作ってもらえるよう、工夫したいです。

ということで、制作の中で実際に言われたことや、それを受けて行った工夫を、流れに沿ってご紹介いたします。

情報を渡す際の工夫3点

3面図がまとまった画像をただ渡すだけでは足りない?

キャラクターデザインを渡す時、よくSNSで3面図やアイテムの情報が1枚にまとまった画像を見かけたりしていたので、「1つの画像に3面図がまとまっているものを渡す方がいいのか…?」と思っていました。

▼イメージ (※この子は『セナとペグと不思議な塔』の主人公、セナです。)

が、実際には「前面図、側面図、背面図それぞれ別の画像で欲しい」と言われました。

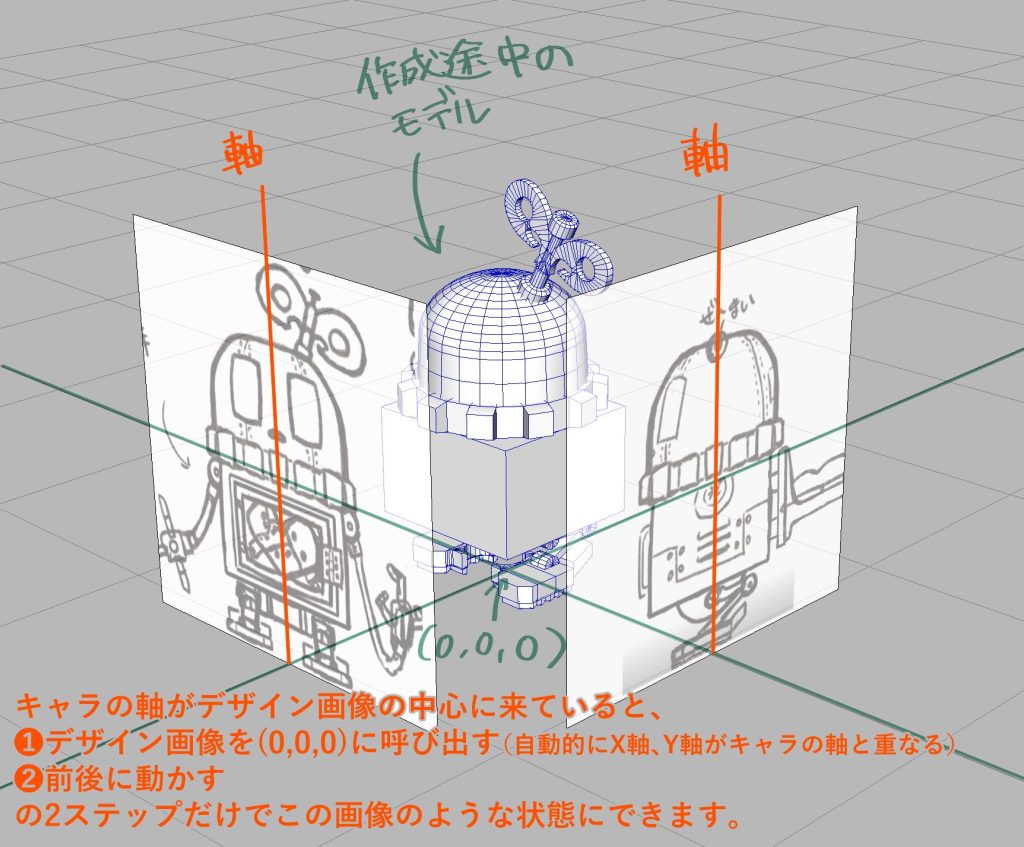

3Dアーティストはキャラモデルを作る際、画像のようにデザインを前や横に置いて下絵にし、デザインとモデルを見比べながらモデルを作成します。

そのため、前面図、側面図、背面図それぞれ別の画像で貰った方がすぐに下絵としてMaya上に配置できるのです。

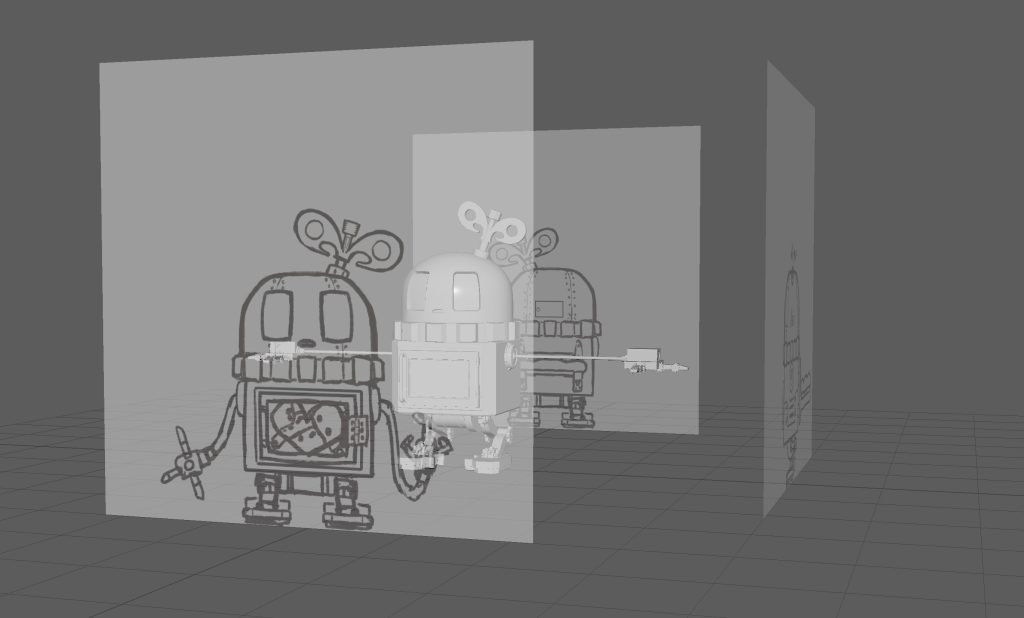

▼前面、側面、背面の画像を配置してモデリングが行われます。(この子はセナの相棒ロボット、ペグです。)

3Dアーティストの配置の手間を減らす工夫

3Dアーティストが前面図、側面図、背面図を配置しやすくする工夫として、以下の3点も可能であれば行いたいです。

- 画像はすべて同じ大きさ

- 足が画像の一番下に接地するようにする

- 基準となる軸があれば背景に添え、画像の中心を軸に合わせる

Maya上で何か新しいオブジェクトや板ポリを呼び出すときはx軸y軸z軸の値が(0,0,0)の箇所に生成されます。

そのため、モデル自体も(0,0,0)の場所で作られることが多いです。

デザイン画を下絵として配置する時も最初(0,0,0)に呼び出されます。

▼imageplaneという機能を使用して画像を呼び出します。

ですので、なるべくこの位置から難しい調整をせずに画像を配置できるよう、上記の3点の工夫をしております。

画像の大きさが変わるとどうなる?

画像をどのくらいの大きさにして3D空間上に配置するか、目視での調整が必要になる場合があります。

また、画像サイズが同じでも、各図で描かれているキャラの大きさが違えば同様の問題が起こります。

前面図、側面図、背面図を同じ大きさで描き、同じピクセル数の画像で書き出し、3Dアーティストに渡すようにするのが安全です。

足が接地していないとどうなる?

足の位置を目視で地面に合わせる作業が発生します。

キャラの足が画像の一番下に接地している状態でデザイン画を作成しましょう。

軸とは何か?

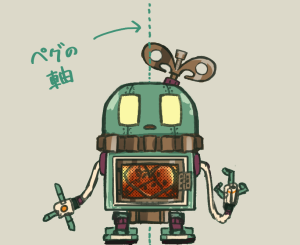

下記画像で示したようなキャラの中心軸のことです。

明確な決め方は無いのですが、「ここを中心にこのキャラが回転しそう」と思う軸があれば、それでございます。

このペグというキャラクターは背中にイスのような機構がついているので、側面から見たとき、後ろが大きく張り出しています。

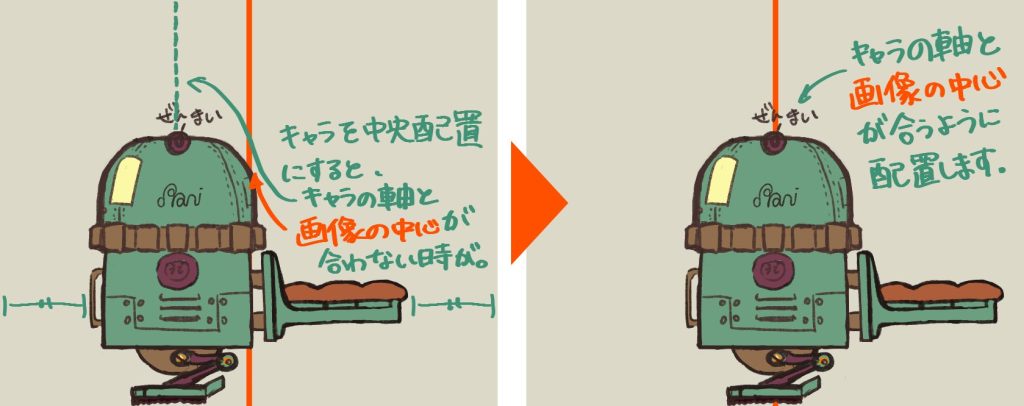

この状態でペグが画像の中央になるように配置すると、軸が画像の中心からずれます。そうではなく、キャラの軸と画像の中心を合わせるようにしましょう。

こうすると何が良いかといいますと、デザイン画をMaya上に配置した際、配置した時点でキャラの軸が自動的にモデルの中心に来ます。※(0,0,0)の位置に画像が呼び出されるため。

あとは前後に動かすだけで下絵として使えるようになるので、3Dアーティストにとって配置が大変ラクになります。

また、キャラの軸をデザイン画の背景に付けくわえると尚わかりやすいです。

質感・材質・大きさの情報はイラストの時よりも大事!

3Dモデルを作成するときは、質感や、実際の大きさを指定します。

イラストだと、全く質感のない塗り方でも、モノの大きさが多少曖昧でも、絵として完成されていれば問題ない場合がありますが、3Dでは厳密にこれらの情報が必要になります。

質感・材質の伝え方

イラストで写真のようにすべての質感を表現できたら理想ですが、難易度が高く時間がかかることが見込まれます。ですので、デザイン画ではざっくり質感を付けるにとどめ、あとはパーツごとに「このボタンはこんな質感」「この金具はこんな構造」と、参考になりそうな写真資料や画像資料を探して添えると、効率よく質感を伝えられると思います。

また、質感をのせるとスポイトがしにくくなりますので使った地の色は別出ししてスポイトしやすくしておきまししょう。

▼質感資料は量が多くなったので最終的に表にして渡していました

大きさの伝え方

実際の大きさをキャラデザの資料に忘れず書きこみましょう。

背景に格子模様を入れるとさらにわかりやすくなります。

まとめ 今だったらどういうものを3Dアーティストに渡す?

もし、今もう一度セナやペグのデザインを3Dアーティストに渡すとしたら、まず資料用に三面図が1枚にまとまった画像を用意し、色情報や質感の参考資料を書きこんだものを作ると思います。

スケール感がわかるよう、背景に格子模様もつけ、サイズ情報なども書きこみます。それとは別に、Mayaでの下絵用にサイズの同じ前面図、側面図、背面図の画像を用意するでしょう。

みなさまも、もし今回のブログの内容で使えそうなものがございましたらぜひお試しくださいませ。

ブログ内で取り上げました『セナとペグと不思議な塔』ですが、体験版がリリースされました!

►Steamストアページはこちら

体験版のプレイ/ウィッシュリスト登録をお待ちしております!

【免責事項】

本サイトでの情報を利用することによる損害等に対し、

株式会社ロジカルビートは一切の責任を負いません。